乳がん検診は何歳から?検査方法と受診の目安

乳がん検診は何歳から?国が定める推奨年齢

乳がんは、早期発見により治療の選択肢が広がり、良好な予後が期待できる可能性があるがんです。そのため、適切な時期から定期的な検診を受けることが大切です。

厚生労働省は乳がん検診の対象年齢を40歳以上とし、2年に1回マンモグラフィ検査を受けるよう推奨しています。なぜこの年齢なのか、科学的根拠と実情を解説します。

乳がん検診の開始年齢は「40歳以上」から

厚生労働省が定める「がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針」では、乳がん検診は40歳以上の女性を対象に、2年に1回のマンモグラフィ検査を推奨しています。

これは国が実施する対策型検診(ある集団全体の死亡率を下げるための検診)の基準で、全国の市区町村が提供するがん検診の統一基準となっています。

乳がん検診ではマンモグラフィ単独での検査が標準となっており、

(参考:『厚生労働省|がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針』)

乳がん検診を40歳以上から開始する理由

40歳を検診開始年齢とする理由は、乳がんの年齢別発症率が要因です。

国立がん研究センターのデータによると、乳がんの年齢別の罹患率は30代後半から急激に上昇し、40代後半から50代前半にかけて最初のピークを迎えた後、60代前半で再びピークに達して70代後半以降は減少傾向を示します。

30代前半と40代後半を比較すると発症率は約3倍近くに増加しており、乳がんが「働き盛りの女性」に多く発症するがんであるのがわかります。特に40代以降は発症リスクが大幅に高まるため、40代からの定期的な検診が重要とされているのです。

(参考:『国立研究開発法人国立がん研究センター|年齢階級別罹患率』)

20代や30代でも検査は可能

国が推奨する対策型検診は40歳以上が対象ですが、20〜30代であっても、必要に応じて検査を受ける選択肢はあります。

若い年代では乳腺が発達しており乳腺密度が高いため、マンモグラフィでは異常が見つかりにくいとされています。そこで20〜30代の検査では、乳腺超音波(エコー)検査が選ばれるケースが一般的です。

乳がんの家族歴がある方や、しこり・分泌物などの自覚症状がある場合には、医療機関での受診が推奨されます。こうしたケースは「診療」として扱われて健康保険が適用されるため、3割の自己負担で検査を受けられます。

このように、若年層でも症状やリスクに応じて適切な検査を受けることが重要です。

(参考:『一般社団法人日本予防医学協会|乳房検査について』)

乳がん検診の方法とは?検査の種類と精度・推奨年齢を解説

乳がん検診で用いられる検査は、主に以下のものが挙げられます。

・乳房X線検査(マンモグラフィ)

・乳腺超音波(エコー)検査

・視診・触診

・細胞診・組織診

ここでは、各検査の特徴と精度、推奨年齢、費用の目安について詳しく解説します。公費負担の有無を把握し、年齢やリスクに合った方法を選びましょう。

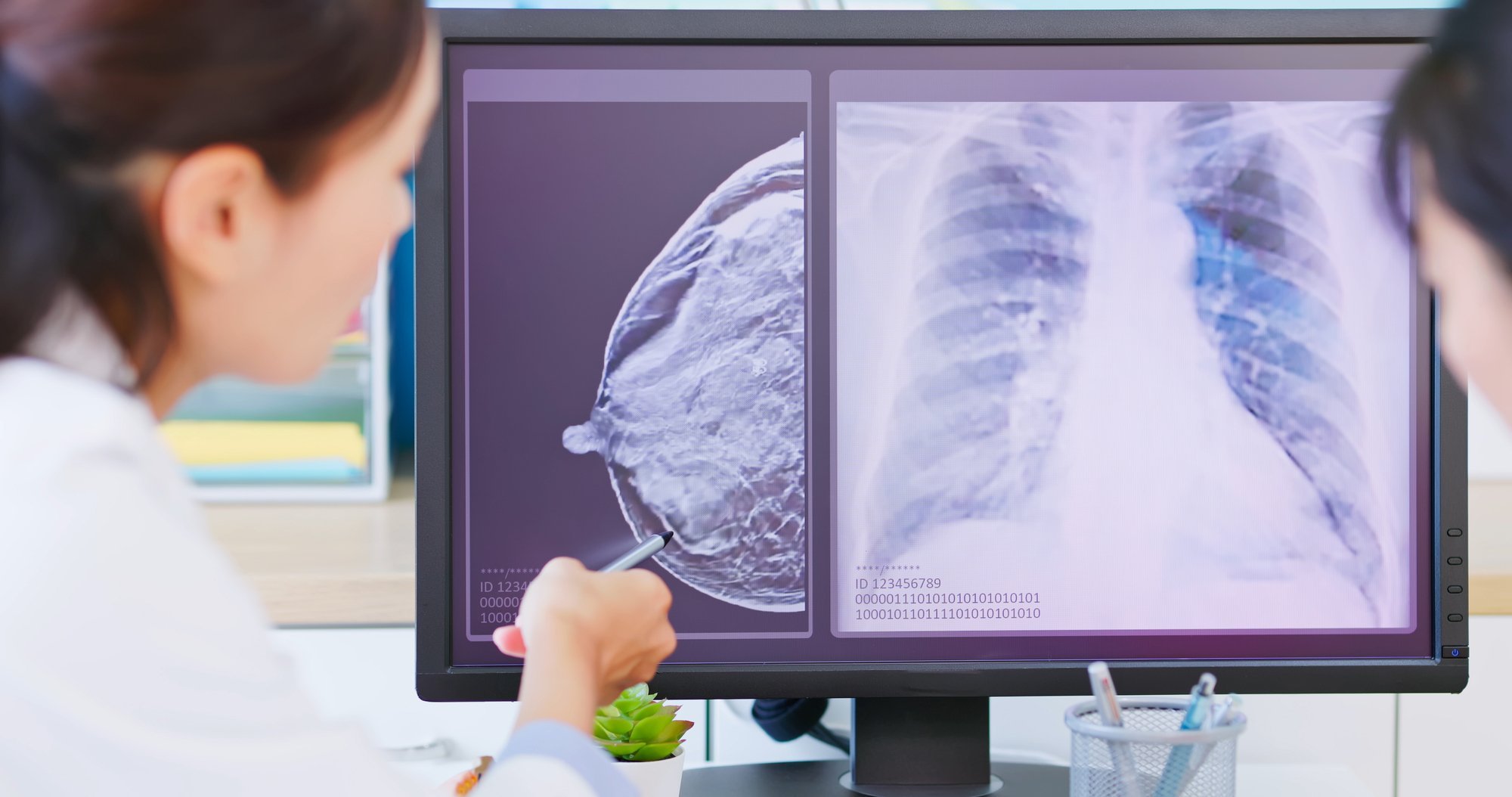

乳房X線検査(マンモグラフィ)

乳房X線検査(マンモグラフィ)は、乳房を圧迫しながらX線撮影を行う検査で、現在の乳がん検診の標準的な方法です。

乳房を透明な板で挟んで薄く伸ばし乳腺組織の重なりを減らして撮影することで、小さな病変も発見しやすくなります。

この検査の最大の特徴は、触診では発見できない微細な石灰化を検出できる点です。石灰化の中には早期の乳がんに伴うものがあり、これを早期に発見できると症状が出る前の段階でがんを見つけられる可能性があります。

なお40歳未満の女性では乳腺組織が発達し、マンモグラフィでは乳腺とがんの区別が困難な場合があるため、検査の対象年齢は基本的に40歳以上とされています。検査時間は約10分程度で痛みを伴うことがありますが、正確な診断のために必要な検査といえるでしょう。

乳腺超音波(エコー)検査

乳腺超音波(エコー)検査は、超音波を使って乳房内部の状態を観察する検査です。放射線被ばくがなく痛みもほとんどないため、X線検査による被ばくや痛みが不安な方でも安心して受けやすいでしょう。

この検査はマンモグラフィでは見つけにくい「しこり状」の病変の発見に優れており、リアルタイムで乳房内部の動きも観察できるため、40歳未満の若い女性や乳腺組織が発達している女性に推奨されている検査です。

ただし、微細な石灰化の検出はマンモグラフィに劣るため、年齢や乳腺の状態に応じてマンモグラフィと組み合わせるなど両方の検査を行う場合もあります。検査時間は約15分程度で、検査技師の技量に依存する部分がある点も特徴です。

視診・触診

視診・触診は、現在のがん検診において単独での実施は推奨されていません。これは、視診・触診単独では死亡率減少効果が十分ではなく、精度管理の問題もある点が理由とされています。

とはいえマンモグラフィとの併用や、症状がある場合の診察では重要な役割を果たす検査です。

視診では、乳房の形や皮膚の変化、乳頭のひきつれや陥没、手を挙げたときのえくぼ様の皮膚の引き込みや発赤がないかを確認します。触診では、手でしこりの有無や大きさ、硬さ、乳頭分泌の有無などを調べます。

病変の位置や性状を把握し、その後の精密検査の方針を決定するのにも活用される検査です。

細胞診・組織診

細胞診・組織診は、乳がん検診では行わないものの、詳細ながんの検査方法として重要な病理検査です。これらは乳がんが疑われる病変が発見された場合に、確定診断のために実施されます。

細胞診は細い針を刺して細胞を採取し、顕微鏡で観察する検査です。比較的簡単に行えるため、外来でも実施可能でがん細胞の有無を調べられます。一方、組織診は太い針や専用の器具を使用して組織を採取し、がんの種類や性質をさらに詳しく調べる検査です。

組織診は、がんの悪性度やホルモン受容体の有無、HER2タンパクの発現状況なども調べることができ、治療方針の決定に重要な情報を得られる検査です。最近では、MRIやエコーで病変の位置を確認しながら組織を採取する画像ガイド下生検も広く行われており、より正確な診断が可能となっています。

がんの大きさ・転移を調べる場合はMRI検査・CT検査・PET検査を行う場合も

乳がんが発見された場合、がんの広がりや転移の有無を詳しく調べるために、追加の画像検査が必要になるケースがあります。画像検査の選択肢は主に下記の3種類があります。

・MRI検査

・CT検査

・PET検査

MRI検査は、磁気を使って乳房内部の詳細な画像を撮影し、がんの正確な大きさや多発病変の有無を確認します。CT検査では、胸部や腹部の断層画像を撮影し、リンパ節転移や肺・肝臓などの他臓器への転移を調べます。

PET検査は、がん細胞が正常細胞よりも多くのブドウ糖を取り込む性質を利用して、全身のがんの分布を一度に調べる検査です。また、骨への転移が疑われる場合は、骨シンチグラフィという専用の検査が行われる場合もあります。

これらの検査を実施して病期(ステージ)を正確に把握し、最適な治療方針を決定していきます。それぞれの検査については、以下の記事を参考にしてください。

乳がんは何歳からでも発症する病気!早期発見が重要な理由

国が定めるがん検診において乳がん検診は40歳から開始されますが、がんの検査自体は何歳からでも受けられます。

乳がんは年齢を問わず発症する可能性があり、早期発見により治療成績の改善が見込める病気です。そのため年齢に関係なく早期発見の重要性を理解し、適切な検査を受ける必要があります。

乳がんの死亡率と生存率

乳がんによる死亡率は、年齢調整死亡率で人口10万人あたり約13人となっています。日本人女性がかかるがんの中では比較的死亡率が低いがんですが、罹患者数が多いため、実際の死亡者数は2023年時点で年間約15,000人にのぼります。

しかし、適切な検診により早期発見できれば治癒が期待できるのも乳がんの特徴です。乳がんの5年相対生存率は、女性の2002〜2006年の追跡データにおいて92.3%と良好な数値を示しています。

ただし、この生存率は早期発見・早期治療が行われた場合の数値であり、進行度によって生存率は大きく異なるとされています。ステージが進むにつれて生存率は低下し、遠隔転移があるステージ4期では約30%まで低下するのが実情です。

一方でステージ0(非浸潤がん)では5年生存率が99%以上、ステージ1期でも95%以上と非常に高い生存率を示します。これらのデータから乳がんは早期の発見と治療の開始が重要なのがわかります。

(参考:『国立がん研究センター|がん情報サービス 乳房』)

がん検診による早期発見が重要

乳がんは早期段階では自覚症状がない方が多く、痛みや違和感も生じないまま進行してしまうケースも少なくありません。実際に、しこりが手で触れられるようになった時点では、すでにがんがある程度進行している場合もあります。

そのため「症状が出たら受診する」という考え方では、早期発見のタイミングを逃すおそれがあります。症状がない段階から定期的に検診を受けることが、がんの早期発見に直結します。

検査の中でもマンモグラフィは、微細な石灰化など触診では見つけられない病変のサインを捉えることが可能です。

こうした画像診断による検査は、がんの“兆し”を捉えるために欠かせません。自分では気づけない異常を早期に発見するためにも、定期的な検診を習慣化するのが非常に重要です。

乳がん検診を無理なく受け続けるには段階的な検査がおすすめ

乳がん検診は定期的に受けることが理想ですが、毎回全ての検査を行うのは、時間的・金銭的にも負担が大きく現実的ではありません。無理なく継続していくためには、検査を段階的に行うという考え方が効果的です。

まずは、自覚症状がない方を対象としてがんの有無をチェックする一次スクリーニングを定期的に行い、異常が疑われる場合に限って、部位の特定や詳細な診断を目的とした二次スクリーニング、医療機関での精密検査に進むのが理想的な流れです。

この段階的なアプローチを取ることで、身体的・経済的な負担を抑えながら効率的にがんを見つけられるようになるでしょう。

一次スクリーニングには、採血や画像検査に抵抗のある方でも続けやすい、負担の少ない検査方法を選ぶとよいでしょう。たとえば、尿数滴で全身のがんの有無をチェックできる「N-NOSE」のような検査は、継続性という点で大きなメリットがあります。

こうした段階的な検査体制を取り入れることで、乳がんの早期発見が期待できるでしょう。

乳がんを早期発見するために定期的に検査を受けよう

乳がんは女性にとって最も身近ながんの一つです。しかし、早期発見により治療成績は大幅に改善されるとされています。

厚生労働省が推奨する40歳からの2年に1回のマンモグラフィ検診を基本としながら、個人のリスクや年齢に応じて適切な検査方法を選択することが大切です。

また、一次スクリーニングを活用することで、身体的・経済的負担を抑えた検査の受検と早期のがんの発見が期待できます。乳がんを早期発見するために定期的な検査を受けましょう。