肺がんの初期症状とは?検査の重要性と早期発見のポイント

肺がんとは?肺がんの分類や死亡率

肺がんの初期症状について理解を深めるために、まず肺がんについて正しく知りましょう。ここでは、肺の構造や機能、肺がんの種類、近年の罹患率や死亡率を解説します。

肺がんとはどんながん?

肺がんは、呼吸を担う臓器である肺にできる悪性腫瘍です。

吸い込んだ空気は気管支を通って肺に入り、肺胞という袋状の組織で酸素と二酸化炭素が交換されます。これらの気管支や肺胞の細胞が何らかの原因でがん化し、異常増殖すると肺がんとなります。

肺には、全身の血液が集まりリンパ系も張り巡らされているため、がん細胞が血液やリンパの流れに乗ってほかの臓器に転移しやすい特徴があります。特に転移しやすい部位は、反対側の肺や肺を覆う胸膜、骨、肝臓、脳などです。

肺がんの分類と種類

肺がんは、がんの発生部位や細胞の特徴によっていくつかの種類(組織型)に分類でき、組織型によって治療法が大きく異なります。大きく分けると「小細胞肺がん」「非小細胞肺がん」の2種類で、非小細胞肺がんはさらに「腺がん」「扁平上皮がん」「大細胞がん」に分かれます。

<小細胞肺がん>

増殖のスピードが速く、転移や再発を起こしやすいタイプの肺がんです。喫煙が発症に大きくかかわっています。手術ではがんを切除しきれないほど進行してから見つかるケースが多いとされており、薬物療法や放射線療法が治療の中心となります。

<非小細胞肺がん>

・腺がん:肺がんの中で最も頻度が高く、喫煙習慣がない人や若年層にも多く発症します。

・扁平上皮がん:喫煙者に多いタイプです。肺がんの中では初期症状が現れやすい傾向があります。

・大細胞がん:小細胞肺がん、腺がん、扁平上皮がんのいずれの特徴も見られない肺がんです。

肺がんの死亡率は年々増加傾向にある

肺がんは日本人におけるがんの罹患数・死亡数が多いがんの一つであり、罹患数では男性・女性ともに3位(男女計で2位)、死亡数では男性1位、女性2位(男女計で1位)です。

罹患数・死亡数ともに年々増加傾向にあり、国立がん研究センターの統計によると2023年には男性で52,908人、女性で22,854人の肺がん患者が亡くなっています。

2021年の罹患数は男性82,749人、女性41,782人と男性に多く、特に現在喫煙している人・過去に喫煙していた人は肺がんにかかりやすいことがわかっています。

(参考: 『最新がん統計:[国立がん研究センター がん統計]』)

(参考: 『肺:[国立がん研究センター がん統計]』)

非喫煙者でも肺がんが増加している

喫煙は肺がんのリスク要因の一つですが、非喫煙者も肺がんになる可能性はあります。

肺がんには、喫煙が発症に強く関連するタイプと、関連はあるものの非喫煙者の発症も多いタイプがあります。

非喫煙者に多い肺がんは「腺がん」で、はっきりした原因はわかっていないものの、遺伝子変異や受動喫煙、大気汚染など、さまざまなリスク因子との関係が指摘されています。

肺がんの初期症状の可能性がある5つの兆候

肺がんは初期段階では目立った症状が出にくく、何らかの症状が出たとしても風邪などでも現れる一般的な症状と似ているため、見過ごされがちです。

ここでは、肺がんの初期症状である可能性がある代表的な症状を5つ紹介します。

咳や痰が続く

咳や痰は風邪やインフルエンザなどの感染症でもよく見られる症状ですが、なかなかよくならない場合やだんだんひどくなっている場合は肺がんの可能性もあります。

喫煙者の場合は肺がん以外の呼吸器疾患のリスクも高く、その症状として咳や痰が続く場合もあるため、早めに医療機関を受診しましょう。

血の混じった痰が出る

血の混じった痰(血痰)は、肺がんの症状としてよく知られている兆候の一つです。痰にはっきりと血が混じっている場合はもちろん、うっすらと血の筋が見える程度であっても注意が必要です。

血痰は肺がんだけでなく気管支炎や肺炎などの感染症、あるいは強い咳によって気道が傷ついた場合にも見られます。必ずしも肺がんとは限りませんが、原因を調べるためにも速やかに医療機関を受診しましょう。

胸の痛みがある

胸の痛みは、肺がんが進行し始めた際に現れる症状の一つです。肺がんが大きくなってきて、肋骨などの周辺組織や神経に広がると、痛みが出る場合があります。

ただし胸の痛みの原因は多岐にわたります。心臓や消化器に異常がある場合もあるため、自己判断せずに医療機関で相談しましょう。

息苦しさを感じる

息苦しさは、肺がんがある程度進行して大きくなると出てくる症状です。がんが気道を圧迫したり、肺の機能が低下したりして、息を深く吸えない、空気を吸っても苦しいといった症状が出ます。

息苦しさは肺がんだけでなく、多くの呼吸器疾患や心臓疾患でも現れます。喫煙している場合は肺機能が慢性的に低下し、息苦しさを感じるケースも多く見られます。

倦怠感や発熱がある

全身のだるさ(倦怠感)や微熱も、肺がんに関連して生じる可能性があります。初期段階でも発熱が出る場合はありますが、進行してからの方が多く見られます。

発熱や倦怠感は一般的な症状ですが、なかなか熱が下がらない場合やだるさが長期間続く場合は病気の可能性も考え、医療機関を受診しましょう。

がん以外にも風邪以外の感染症、自己免疫疾患といった病気が原因である場合もあります。

肺がんが進行すると見られる症状

肺がんが進行すると、がんが大きくなったり周囲の組織やほかの臓器に広がったりして、さまざまな症状が現れるようになります。

進行した肺がんで現れる可能性がある主な症状は、以下の通りです。

・息苦しさ・喘鳴:がんが気道を圧迫して呼吸がしにくくなり、「ゼイゼイ」「ヒューヒュー」という音(喘鳴)が出ます。

・飲み込みにくさ:がんが食道に広がり、食べ物を飲み込みにくくなります。

・肩のしびれ・背中の痛み:肺の周りの神経にがんが広がると、肩や背中に痛み・しびれが出ます。

・声のかすれ(嗄声):がんが声帯を動かす神経に広がると声がかすれます。

・遠隔転移による症状:転移した部位に応じた症状が出ます。骨に転移した場合は痛みや骨折、脳に転移した場合は頭痛・吐き気・麻痺などが代表的な症状です。

肺がんの原因やリスク要因

肺がん発症の背景には、複数の要因が関係していると考えられています。

肺がんのリスクが高まる要因を知れば、適切に対応しやすくなるでしょう。ここでは、肺がんの代表的なリスク要因を解説します。

喫煙・受動喫煙による影響

肺がんの最大のリスク要因は喫煙です。

たばこの煙にはさまざまな発がん性物質が含まれており、肺に影響を与えます。周りに流れているたばこの煙を吸う「受動喫煙」でも肺がんのリスクが高まります。またタバコは、吸う期間が長く、本数が多ければ多いほど、肺がんのリスクが高まります。

生活環境

石綿(アスベスト)やコールタールなどの化学物質も肺がんのリスクを高めます。

建築現場や造船所、発電所・変電所、自動車工場、鉄道関係など、化学物質を吸い込みやすい職業に就いている場合は特に注意が必要です。

まずは、自分自身の生活環境にこうした化学物質が存在していないか確認しましょう。

遺伝(家族歴)や肺疾患の既往歴

肺がんの発症には、遺伝的な要因もかかわっていると考えられています。

もし血のつながった家族・親族に肺がんに罹患した人がいるなら、定期的な検診を欠かさずに受ける、少しでも気になる症状があるなら医療機関を受診するなど、早期発見に努めましょう。

受けるべき検査や検診の方法は「肺がんの検査と早期発見のポイント」で解説します。

肺がんの検査と早期発見のポイント

肺がんは初期症状が出にくいため、早期発見のためには定期的な検査が重要です。

この章では、肺がんが疑われた際に行う代表的な検査方法や、早期発見に役立つ一次スクリーニングという新しい概念について解説します。

肺がんを疑ったら?肺がんの検査方法

咳などの症状がある場合はまず胸部X線検査(レントゲン検査)を行い、肺がんが疑われる場合は胸部CT検査を行います。これらの検査で異常が見つかったら、気管支鏡検査などで肺の組織を採取し、診断します。

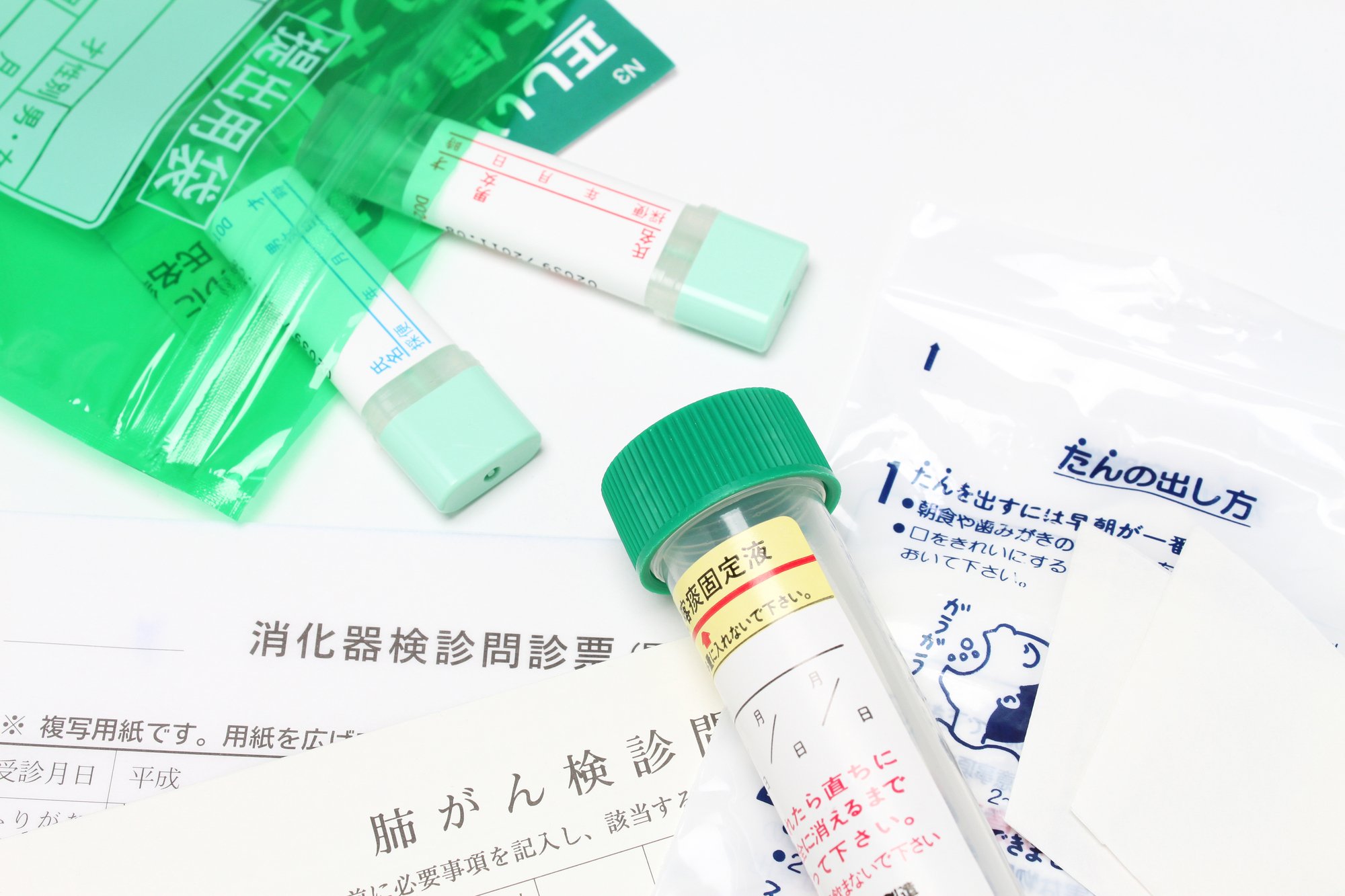

症状がない人に行う肺がん検診では、胸部X線検査のほか、肺がんリスクの高い人には喀痰細胞診も行います。喀痰細胞診は痰に含まれている細胞を調べる検査で、起床時の痰を3日間採取します。

喀痰細胞診の対象になるのは50歳以上の喫煙者(過去に喫煙していた人も含む)のうち、1日の喫煙本数×喫煙年数が600以上の人です。

早期発見に役立つ「一次スクリーニング検査」

肺がん検診の対象者は40歳以上であり、そのほかのがんの可能性を調べるには別の検査が必要です。任意で受ける人間ドックなどの検査は高額で時間もかかるため、ためらう場合もあるでしょう。

そのような場合は、痛みがなく簡便に実施できる「一次スクリーニング検査」を検討してみるとよいでしょう。

一次スクリーニング検査とは、これまでになかった新しい概念で、自覚症状のない方を対象に、全身のがんの有無を調べる検査のことです。「自宅で尿を採取するだけ」など、比較的容易に行える検査が多く、忙しい人でも無理なく実施できます

一次スクリーニングを行うと全身のがんの可能性を判別できますが、がん種は特定できません。一次スクリーニングで高リスクと判断された場合はがん種を調べる二次スクリーニングを受け、さらに医療機関での精密検査に進む流れが理想的です。

肺がんを早期発見するには定期的な検診がおすすめ

肺がんは初期症状が乏しく、症状があったとしても肺がんだと特定できるようなものではありません。喫煙は肺がんの大きなリスク要因ですが、喫煙習慣がなくても肺がんにかかることはあります。

症状の有無にかかわらず定期的に検診を受け、早期発見に努めましょう。痛みや時間的な負担が抑えられる、一次スクリーニング検査も有効な選択肢となります。